今回の記事は、精神的自由権についてです。

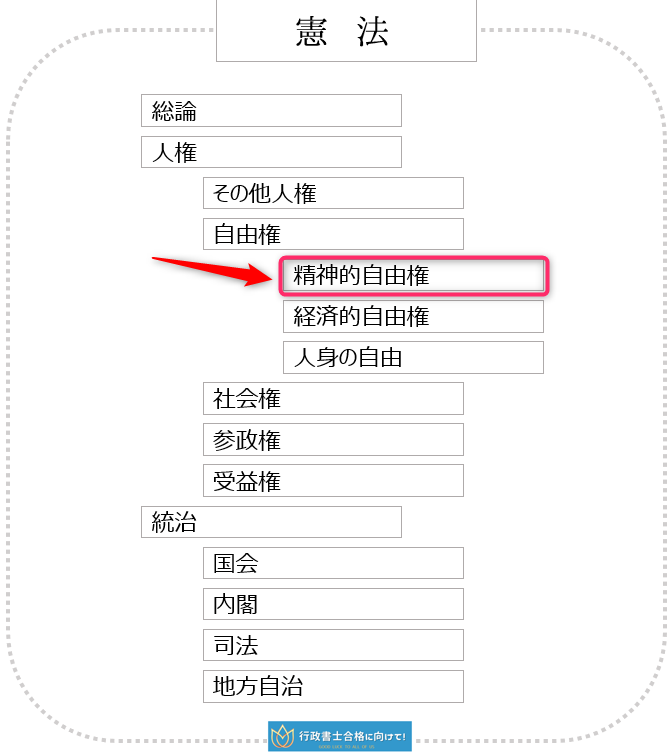

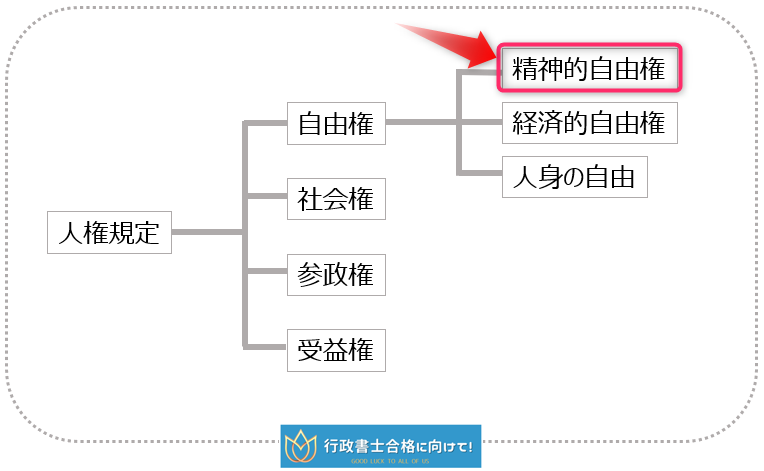

「精神的自由権」は、憲法全体での位置付けとしては、赤い四角枠の部分です。

そして、「精神的自由権」について、ⅠとⅡに分けています。

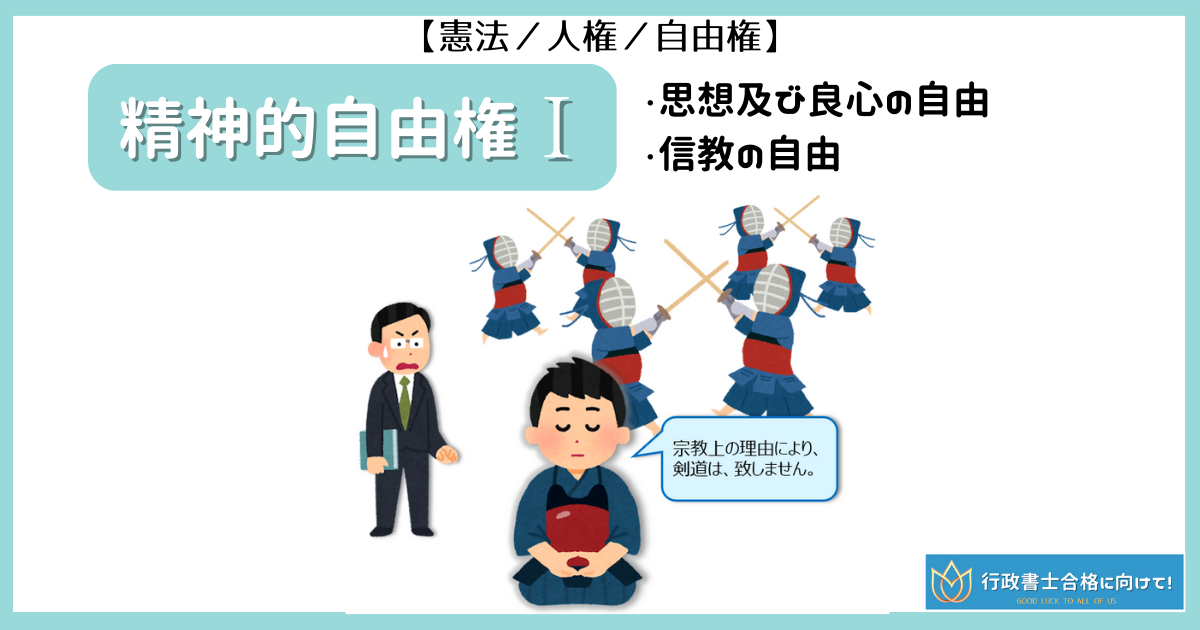

01 思想・良心の自由

02 信教の自由

00 精神的自由権

「自由権」の中には、精神的自由権・経済的自由権・人身の自由の3つがあります。

精神的自由権は、次のような位置付けになります。

今回の『精神的自由権Ⅱ』では、

04 学問の自由

>>『精神的自由権Ⅰ01 思想・良心の自由,02 信教の自由』についてはこちらからどうぞ

***PR・広告***

03 表現の自由

表現の自由とは、自分の思想や意見を外部に表現し、外部に伝える自由のことです。

そして、国家は正当な理由なく、この国民の表現活動を制限することは、憲法21条で禁止されています。

この表現の自由は、人権の中でも特に重要な権利であるといわれています。

【表現の自由の価値】

| 自己実現の価値 (個人的な価値) |

表現活動によって、自己の人格を発展させることができる。 |

| 自己統治の価値 (社会的な価値) |

表現活動によって、国民が政治的意思決定に関与することができる。 |

a.表現の自由の保障

表現の自由で保障される内容としては、次のようなものがあります。

国民に正確な情報が入ってこなければ、正しい表現活動ができなくなるため、知る権利があります。

【報道・取材の自由】

国民に正確な情報を伝えるために、報道・取材の自由があります。

| 知る権利 | 保障される |

| 報道の自由 | 保障される |

| 取材の自由 | 保障される(十分尊重に値する) |

| 法廷でメモを取る自由 | 保障されない(尊重に値する) |

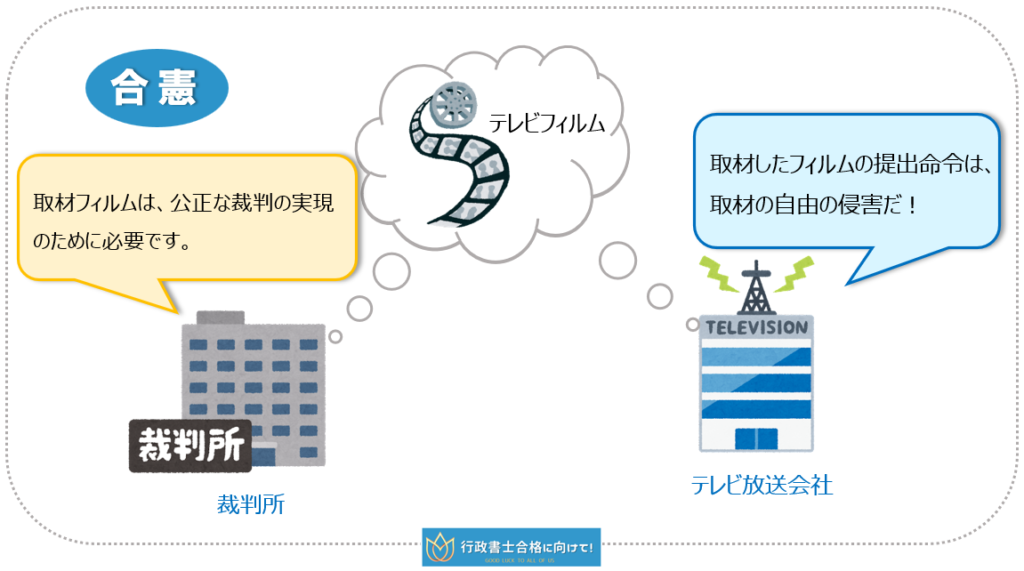

博多駅事件(最大決昭44.11.26)

米原子力空母寄港反対闘争に参加した学生と機動隊員が、博多駅付近で衝突し、機動隊員に過剰警備があったとして、付審判請求がなされた。

そのことで、裁判所がテレビ放送会社に撮影したテレビフィルムを証拠として提出するよう命令した。

そこで、テレビ放送会社は、テレビフィルムの提出命令が、報道・取材の自由を侵害するとして争った。

合憲

①報道の自由

報道の自由は、国民の「知る権利」に奉仕するものなので、憲法21条の保障の下にある。

②取材の自由

取材の自由は、報道が正しい内容を持つためにに必要なものであるため、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する。

③取材の自由の限界

取材の自由といっても、何らの制約を受けないものではなく、例えば公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることもやむを得ず、テレビフィルムの提出命令は、合憲である。

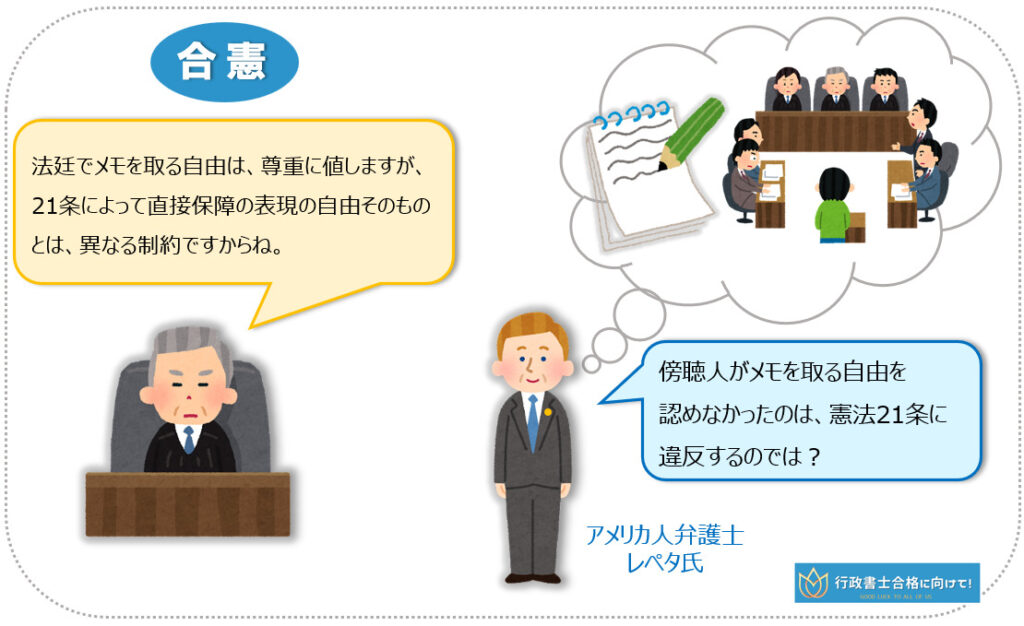

レペタ事件(最大判平1.3.8)

アメリカ人弁護士レペタ氏は、日本の裁判を研究するため、裁判を傍聴する際に、傍聴席でのメモ採取を希望し、許可申請を行ったが認められなかった。

このため、この措置は憲法21条及び憲法82条1項に違反するのではないかが争われた。

合憲

①法定でメモを取る自由

傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識・記憶するためになされるものである限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならない。

②筆記行為の自由の合憲性判定基準

筆記行為の自由は、21条1項の規定によって直接保障されている表現の自由そのものとは、異なる制約であるから、その自由の制限又は禁止には、表現の自由に制限を加える場合に、一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない。

***PR・広告***

b.表現の自由の規制

表現の自由は憲法により保障されますが、他人の人権を侵害するような表現については、公共の福祉により制限されます。

しかし、表現の自由は、自己実現の価値(個人的な価値)・自己統治の価値(社会的な価値)をもつ重要な権利なので、国家権力の思うままに制限することは、できません。

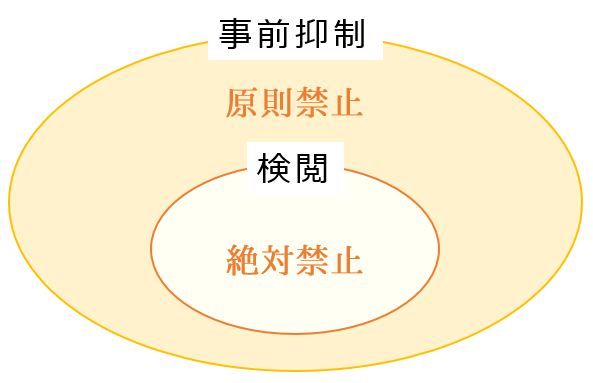

国民の表現活動に対して、国家権力が規制するものとして「事前抑制」というものがあります。

「事前抑制」とは、表現活動・表現行為がなされる前に、国家権力が事前に規制することです。

この「事前抑制」は、原則として禁止されています。

事前抑制の中には、「検閲」が含まれますが、「検閲」は絶対的に禁止されていて、いかなる例外も認められません。(21条2項前段)

c.検閲の禁止

検閲の定義

絶対的に禁止されている「検閲」に当たるかどうかのポイントとしては、次のようになります。

②思想内容等の表現物を対象としている

③その全部又は一部の発表の禁止を目的としている

④対象される一定の表現物につき、羅列的一般的に、

⑤発表前にその内容を審査したうえで、

⑥不適当と認めるものの発表を禁止すること

逆に、1つでも該当しなければ「検閲」ではありません。

ここから、この「検閲」についての判例をイラスト図解付きでわかりやすくまとめています。

税関検査事件(最大判昭59.12.12)

税関当局が、書籍等の輸入にあたって、その内容を検査する税関検査の制度が検閲に当たり違憲ではないかが争われた。

合憲

①検閲禁止規定の趣旨

憲法21条2項の検閲禁止規定を憲法が21条1項とは別に設けたのは、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨を明らかにしたもので、検閲の絶対的禁止を宣言したものである。

②税関検査が検閲に該当するか

税関検査の場合、表現物は国外で発表済であり、輸入が禁止されても発表の機会が全面的に奪われるわけではない。

また、税関検査は、関税徴収手続きの一環として行われるもので、思想内容等の網羅的審査・規制を目的としない。

さらに、輸入禁止処分には司法審査の機会が与えられている。

したがって、税関検査は、検閲には当たらない。

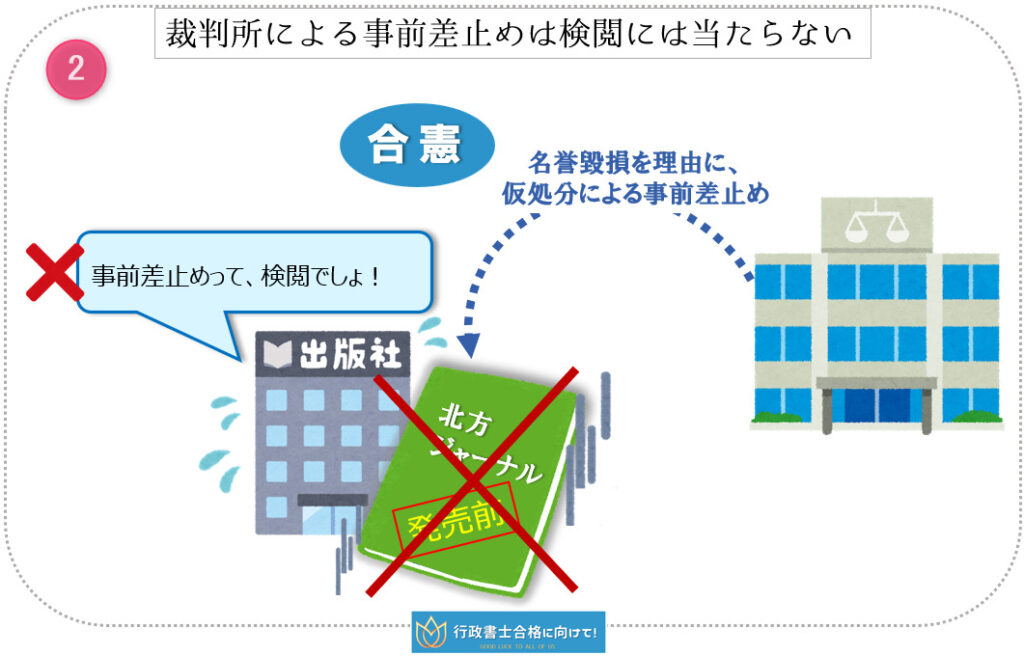

北方ジャーナル事件(最大判昭61.6.11)

北海道知事選の立候補予定者Xを批判・攻撃する記事を掲載した雑誌「北方ジャーナル」が、発売前に名誉毀損を理由に、裁判所によって差し止められた。

そこで、裁判所の仮処分による事前差止めが、21条に違反しないかが争われた。

合憲

①裁判所による事前差止めの検閲該当性

裁判所の仮処分による事前差止めは、検閲には当たらない。

②裁判所による事前差止めの許容性

・表現行為に対する事前差止めは、原則として許されない。

・もっとも、

1.その表現内容が真実でなく、またはそれがもっぱら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、

2.被害者が重大にして著しく回避困難な損害を被るおそれがあるときは、

例外的に事前差止めが許される。

***PR・広告***

d.集会・結社の自由

集会とは、多数人が共通の目的をもって、一定の場所に集まることですが、「動く集会」として集団行動も含めて、同じ場所に集まって情報や意見交換することも、重要な表現活動です。

そこで、憲法21条では、集会・結社の自由を保障しています。

つまり、国家権力は正当な理由なく、集会の解散を命じることはできません。

この「集会・結社の自由」に関する判例は、次のとおりです。

東京都公安条例事件(最大判昭35.7.20)

デモ行進をする際、事前に東京都公安委員会の許可を受けなければならないとした条例に違反し、起訴されたため、この公安条例の合憲性が争われた。

合憲

公安条例をもって、地方的情況その他諸般の事情を十分考慮に入れ、不測の事態に備え、法と秩序を維持するために必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることは、やむを得ない。

04 学問の自由

学問の自由に関する憲法の規定の内容は、ポイントとしては次の3つです。

②研究発表の自由・・・それらを発表すること

③教授の自由・・・研究結果を教授すること

この「学問の自由」に関する判例をイラスト図解付きでわかりやすくまとめています。

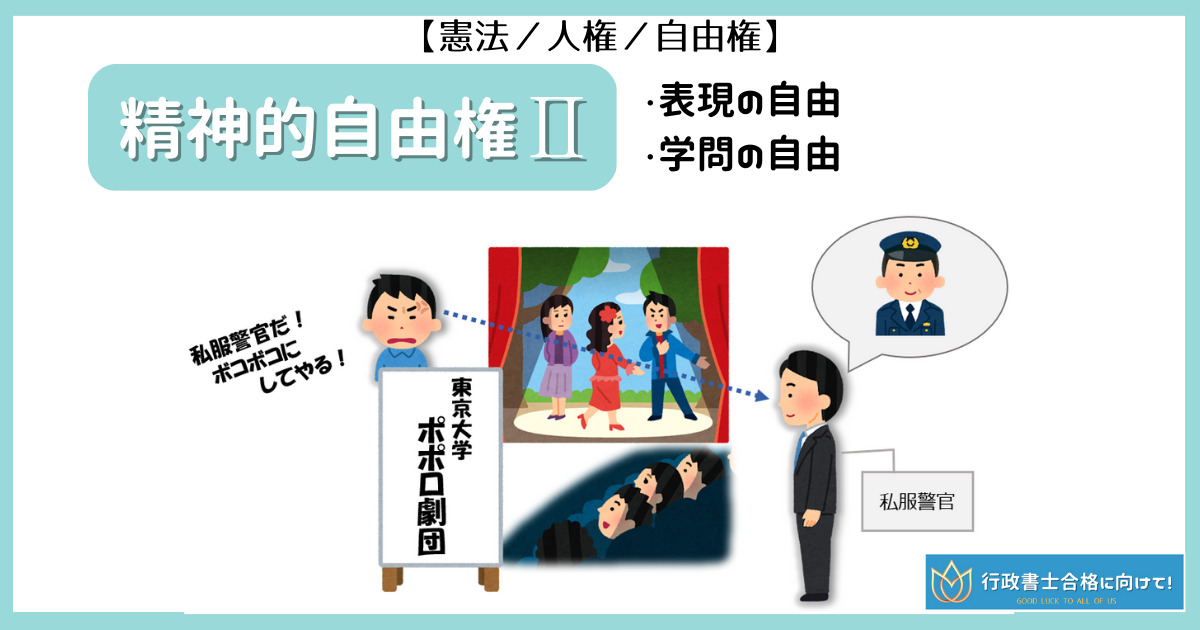

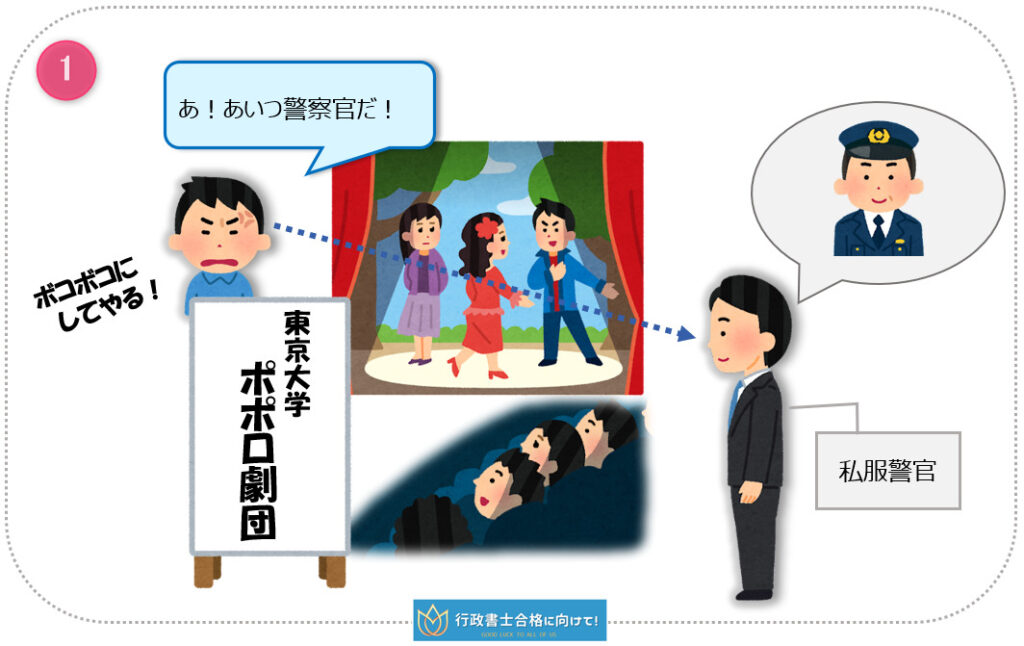

東大ポポロ事件(最大判昭38.5.22)

東大の学生団体「ポポロ劇団」主催の演劇発表会の観客の中に、私服警官がいることを学生が発見し、その警察官に対して暴行を加えたところ、暴力行為等処罰に関する法律違反で起訴された。

そこで、私服警官の潜入が大学の自治に反するのではないかが争われた。

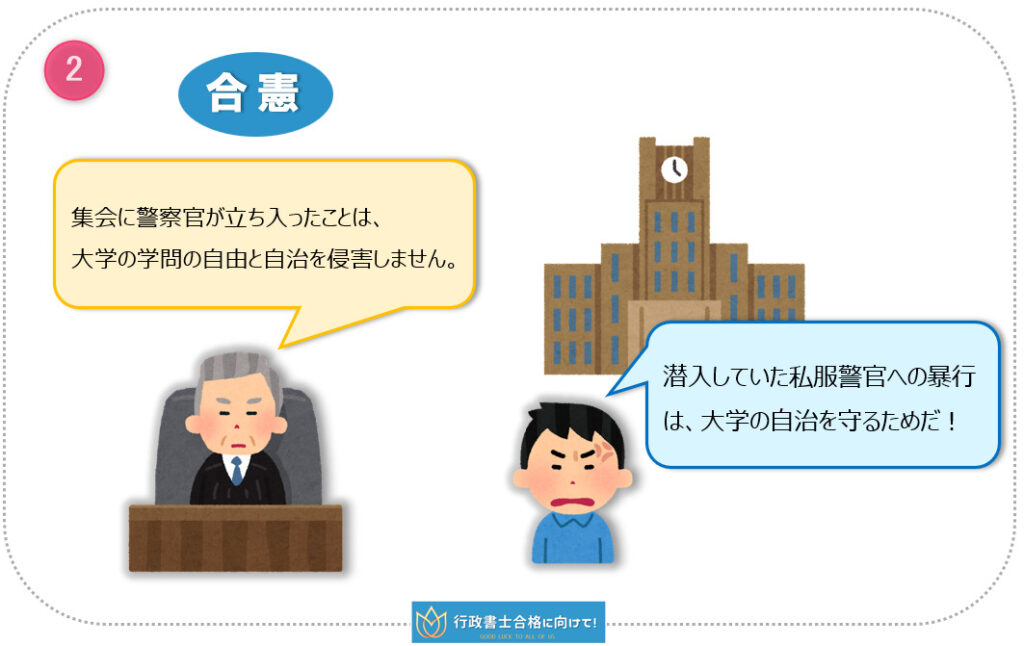

合憲

①23条の学問の自由の意義

特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。

②施設利用権と大学の自治

大学の学生が学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。

③学生の集会と大学の自治

学生の集会が真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。

・本件の集会に警察官が立ち入ったことは、大学の学問の自由と自治を侵害しない。

東大「ポポロ劇団」は、当時、反政府的(共産主義的)な学生運動をやっているってことで、警察官に目をつけられていたんだニャ。

以上、精神的自由権Ⅱの、

a.表現の自由の保障

・博多駅事件(最大決昭44.11.26)

・レペタ事件(最大判平1.3.8)

b.表現の自由の規制

c.検閲の禁止

・検閲の定義

・税関検査事件(最大判昭59.12.12)

・北方ジャーナル事件(最大判昭61.6.11)

d.集会・結社の自由

・東京都公安条例事件(最大判昭35.7.20)

学問の自由

・東大ポポロ事件(最大判昭38.5.22)

***PR・広告***